Social Science (213)

Tutor Marked Assignment

20% Marks Of Theory

1. निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए।

(a) विभिन्न क्षेत्रों के उदाहरणों का उपयोग करते हुए जांच कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता ने इसकी समृद्ध सभ्यता में कैसे योगदान दिया है?

उत्तर: भारत की सांस्कृतिक विविधता ने इसकी समृद्ध सभ्यता में अद्वितीय योगदान दिया है। विभिन्न क्षेत्रों की अपनी-अपनी भाषाएं, धर्म, कला, संगीत और रीति-रिवाजों ने एक समृद्ध टेपेस्ट्री बनाई है। उदाहरण के लिए, कश्मीर की कश्मीरी भाषा और सुंदर कला, केरल के मंदिर नृत्य और आयुर्वेद, राजस्थान के रंग-बिरंगे राजपूत चित्र और लोक संगीत, और पश्चिम बंगाल की साहित्यिक और बौद्धिक परंपराएं सभी ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया है। यह विविधता भारत को दुनिया का सबसे जीवंत और बहुमुखी देश बनाती है।

2. निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए।

(a) भारतीय कृषि के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर: भारतीय कृषि के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

भारतीय कृषि कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं:

- खंडित भूमि जोत: छोटे-छोटे खेतों के कारण आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग मुश्किल होता है।

- जल संसाधनों का अभाव: सिंचाई के लिए पानी की कमी और जल प्रदूषण एक बड़ी समस्या है।

- मृदा की उर्वरता में कमी: लगातार एक ही फसल लेने और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है।

- जलवायु परिवर्तन: अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएँ कृषि उत्पादन को प्रभावित कर रही हैं।

3. निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए।

(b) नगर परिषद के कार्यों का विश्लेषण कीजिये।

उत्तर: नगर परिषद के कार्यों का विश्लेषण:

नगर परिषद एक स्थानीय स्वशासन संस्था है जो शहर या कस्बे के विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

- शहरी विकास: नई सड़कों, इमारतों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।

- स्वच्छता: कचरा निपटान, सफाई और सीवरेज सिस्टम का रखरखाव करना।

- जल आपूर्ति: शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना।

- शिक्षा: स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों का रखरखाव करना।

- यातायात: यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना।

- लाइसेंसिंग: विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को लाइसेंस जारी करना।

संक्षेप में, नगर परिषद शहर के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार होती है। यह शहरवासियों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने और शहर को एक बेहतर रहने की जगह बनाने के लिए काम करती है।

4. निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए।

(b) भारत की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने में वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों जैसे उपायों की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर: भारत की प्राकृतिक विरासत संरक्षण में वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की भूमिका:

भारत की प्राकृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध और विविध है। वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान इस विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्षेत्र वन्यजीवों को सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं।

इनकी प्रभावशीलता निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट होती है:

- वन्यजीवों का संरक्षण: ये क्षेत्र दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों को शिकार और अन्य खतरों से बचाते हैं।

- जैव विविधता का संरक्षण: ये विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं, जिससे जैव विविधता बढ़ती है।

- पारिस्थितिक संतुलन: ये पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर रखने में मदद करते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हैं।

- पर्यटन: ये क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।

- शैक्षिक मूल्य: ये क्षेत्र शिक्षा और अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं।

- हालांकि, कुछ चुनौतियाँ भी हैं:

- अतिक्रमण: इन क्षेत्रों पर अक्सर अतिक्रमण होता है, जिससे वन्यजीवों का आवास नष्ट होता है।

- शिकार: अवैध शिकार एक बड़ी समस्या है।

- जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले वन्यजीवों को खतरा है।

निष्कर्ष:

वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भारत की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार, स्थानीय समुदायों और गैर सरकारी संगठनों को मिलकर काम करना होगा।

इन उपायों की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- अधिक जागरूकता फैलाना: लोगों को वन्यजीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना।

- कानून का सख्ती से पालन: वन्यजीव संरक्षण कानूनों का सख्ती से पालन करना और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना।

- स्थानीय समुदायों को शामिल करना: स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करना।

- अनुसंधान और विकास: वन्यजीव संरक्षण के लिए नए तरीकों और तकनीकों का विकास करना।

इन उपायों के माध्यम से हम भारत की अद्वितीय प्राकृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।

5. निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए।

(a) भारत की राष्ट्रीय एकीकरण पर भाषाई विविधता के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर: भारत की राष्ट्रीय एकीकरण पर भाषाई विविधता का प्रभाव:

भारत एक बहुभाषी देश है, जहां सैकड़ों भाषाएँ बोली जाती हैं। यह भाषाई विविधता भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन साथ ही यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती भी है।

भाषाई विविधता के सकारात्मक प्रभाव:

- सांस्कृतिक समृद्धि: विभिन्न भाषाओं ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाया है।

- सृजनात्मकता: विभिन्न भाषाओं ने साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में अद्वितीय रचनात्मकता को जन्म दिया है।

- लोकतंत्र को मजबूत बनाना: भाषाई विविधता ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद की है, क्योंकि विभिन्न भाषाओं के लोगों को अपनी आवाज उठाने का अवसर मिलता है।

भाषाई विविधता के नकारात्मक प्रभाव:

- राष्ट्रीय एकता में बाधा: विभिन्न भाषाओं के कारण लोगों के बीच संचार में दिक्कत होती है, जिससे राष्ट्रीय एकता कमजोर हो सकती है।

- क्षेत्रीयता: भाषा के आधार पर क्षेत्रीयता की भावना पैदा हो सकती है, जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा होता है।

- शिक्षा में असमानता: सभी भाषाओं में शिक्षा के समान अवसर नहीं होते हैं, जिससे शिक्षा में असमानता बढ़ सकती है।

निष्कर्ष:

भाषाई विविधता भारत की ताकत और कमजोरी दोनों है। इसे एक चुनौती के रूप में देखने के बजाय, इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। सभी भाषाओं को समान महत्व देकर और सभी भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देकर, हम भाषाई विविधता को राष्ट्रीय एकता के लिए एक सकारात्मक शक्ति बना सकते हैं।

राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- हिंदी को माध्यम भाषा के रूप में बढ़ावा देना: हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा देना, लेकिन अन्य भाषाओं को भी महत्व देना।

- सभी भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना: सभी भाषाओं में शिक्षा के अवसर प्रदान करना।

- सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना: विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

- राष्ट्रीय एकता के लिए जागरूकता फैलाना: लोगों को राष्ट्रीय एकता के महत्व के बारे में जागरूक करना।

इन उपायों के माध्यम से हम भाषाई विविधता को भारत की ताकत बना सकते हैं और राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सकते हैं।

6. नीचे दिए गए योजनाओं में से कोई एक परियोजना तैयार कीजिए:

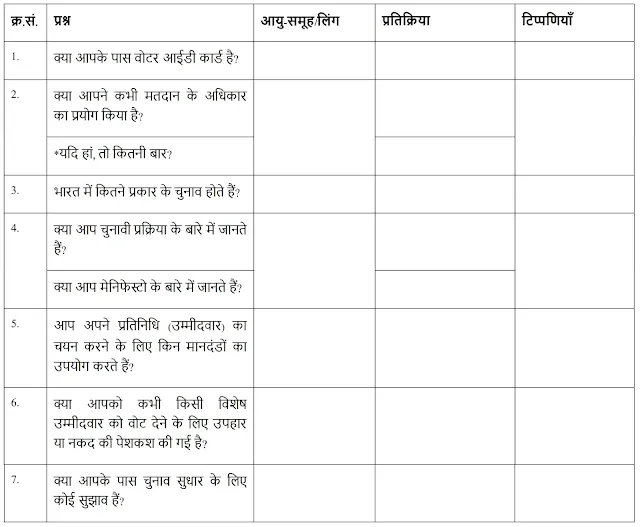

(a) चुनावी साक्षरता का आकलन करने के लिए अपने घर के आसपास एक सर्वेक्षण कीजिए। दिए गए सर्वेक्षण प्रश्नावली से 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 20 लोगों से निम्नलिखित प्रश्न पूछें और उनकी प्रतिक्रियाएँ लिखें। एकत्रित प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें और अपने निष्कर्ष निकालें।

उत्तर: चुनावी साक्षरता सर्वेक्षण: एक विस्तृत विश्लेषण

सर्वेक्षण का उद्देश्य:

इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य अपने आसपास के लोगों की चुनावी साक्षरता के स्तर का आकलन करना है। यह सर्वेक्षण हमें यह जानने में मदद करेगा कि लोग अपने मतदान के अधिकार के बारे में कितने जागरूक हैं, चुनाव प्रक्रिया के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं और वे अपने प्रतिनिधियों का चयन करते समय किन मानदंडों को प्राथमिकता देते हैं।

सर्वेक्षण प्रक्रिया:

1. नमूना आकार: 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के 20 लोगों को यादृच्छिक रूप से चुना गया।

2. प्रश्नावली का वितरण: चुने गए लोगों को सर्वेक्षण प्रश्नावली दी गई और उनसे अनुरोध किया गया कि वे प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से दें।

3. डाटा संग्रह: प्राप्त प्रतिक्रियाओं को एकत्रित किया गया और उनका विश्लेषण किया गया।

सर्वेक्षण परिणामों का विश्लेषण:

निष्कर्ष:

सर्वेक्षण के परिणामों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं:

- अधिकांश उत्तरदाता अपने मतदान के अधिकार से अवगत हैं और उन्होंने इसका प्रयोग किया है।

- विभिन्न प्रकार के चुनावों और चुनावी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता भिन्न-भिन्न है। कई उत्तरदाता आम और राज्य चुनावों से परिचित थे लेकिन अन्य प्रकारों के बारे में जानकारी नहीं रखते थे।

- अधिकांश उत्तरदाता उम्मीदवारों का चयन करते समय व्यक्तिगत गुणों और योग्यताओं को प्राथमिकता देते हैं। पार्टी संबद्धता कई लोगों के लिए कम महत्वपूर्ण थी।

- रिश्वतखोरी एक चिंता का विषय है। हालांकि अधिकांश उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें कोई रिश्वत नहीं दी गई थी, लेकिन यह भारतीय चुनावों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।

- उत्तरदाताओं ने मतदाता शिक्षा में सुधार और भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए चुनावी सुधारों का सुझाव दिया।

कुल मिलाकर, सर्वेक्षण से पता चलता है कि उत्तरदाताओं में चुनावी साक्षरता का स्तर मध्यम है। जबकि अधिकांश लोग अपने मतदान के अधिकार से अवगत हैं और चुनावों में भाग लेते हैं, चुनावी प्रक्रिया और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में उनकी समझ में सुधार की गुंजाइश है।

अधिक व्यापक समझ प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में और अधिक शोध और विश्लेषण किया जा सकता है और हस्तक्षेप के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है।

%20HM%20Solved%20TMA%202024-25.webp)